【実例あり】最新の迷惑メール手口と見分け方|被害を防ぐ対策まとめ

「Apple IDが停止されました」「宅配便の不在通知です」――このような

迷惑メールを受け取ったことはありませんか?

近年、迷惑メールはますます巧妙化しており、本物そっくりの件名やデザインで

利用者をだます手口が増えています。もし不用意にリンクをクリックしたり、

個人情報を入力してしまうと、クレジットカードの不正利用やアカウント乗っ取りなど

重大な被害につながる危険性があります。

本記事では、実際に届いた迷惑メールのスクリーンショットをもとに、

最新の手口・見分け方・対処法を解説します。

さらに、よくある迷惑メールの種類や予防策も紹介しますので、

「怪しいメールが届いたけど本物かどうか不安…」という方はぜひ参考にしてください。

目次

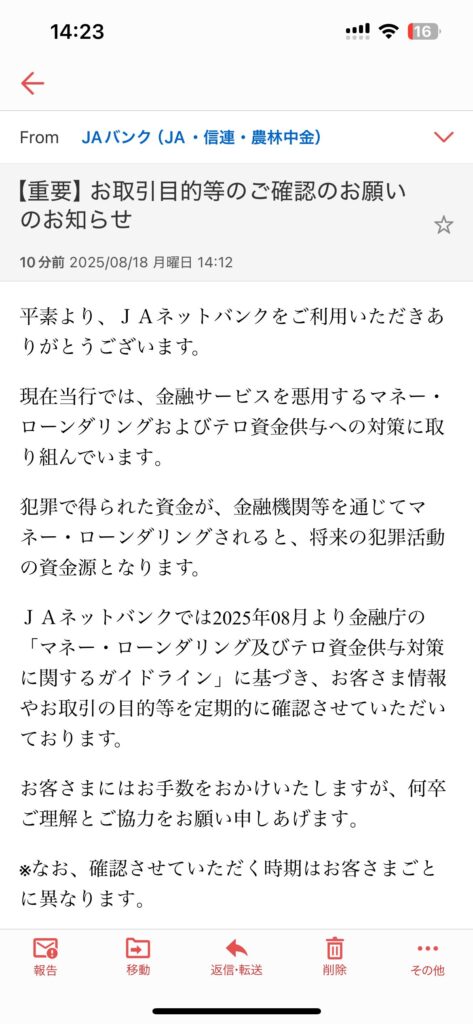

【迷惑メール事例】農林中金を名乗る「取引目的の確認」メールに注意

口座を持っていないのに「確認のお願い」メールが届いたら、ほぼフィッシング詐欺です。

Screenshot

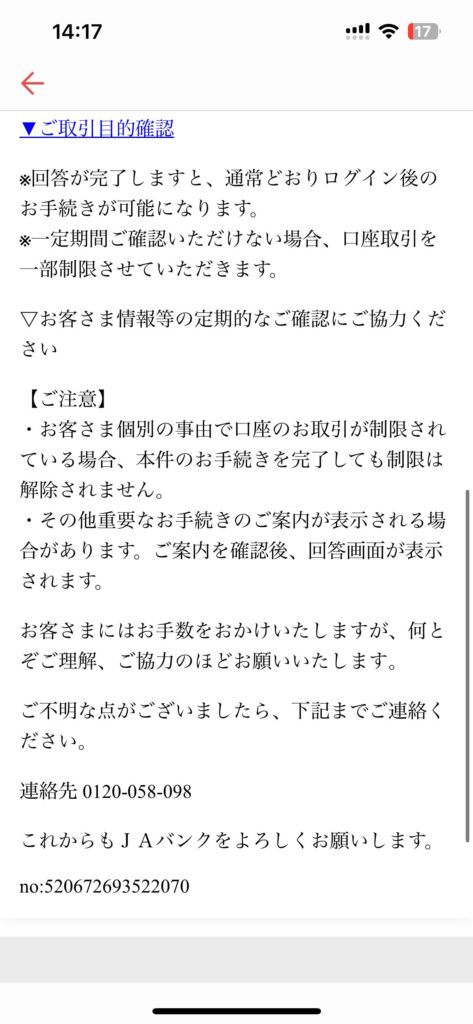

メール内に記載されている連絡先は正しいJAヘルプデスクの電話番号でしたが私自身がJAで口座開設していないので、迷惑メールということはすぐに判断ができました。

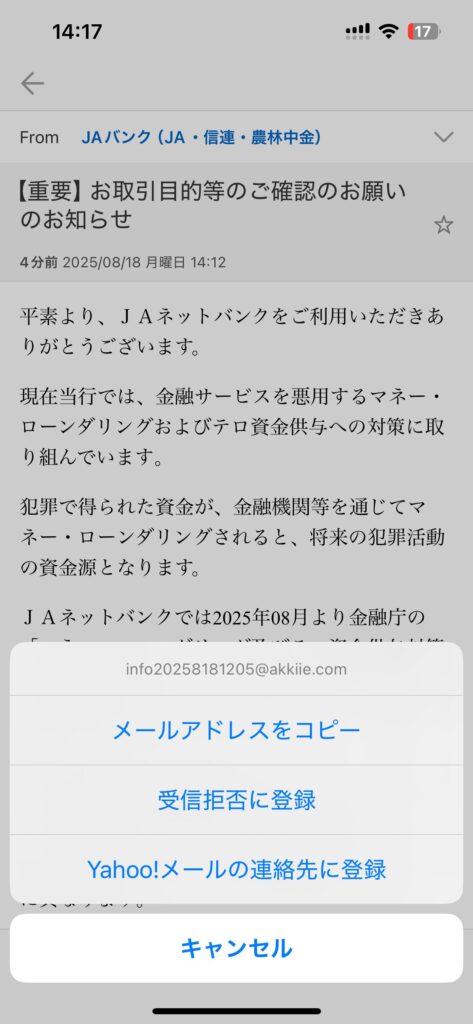

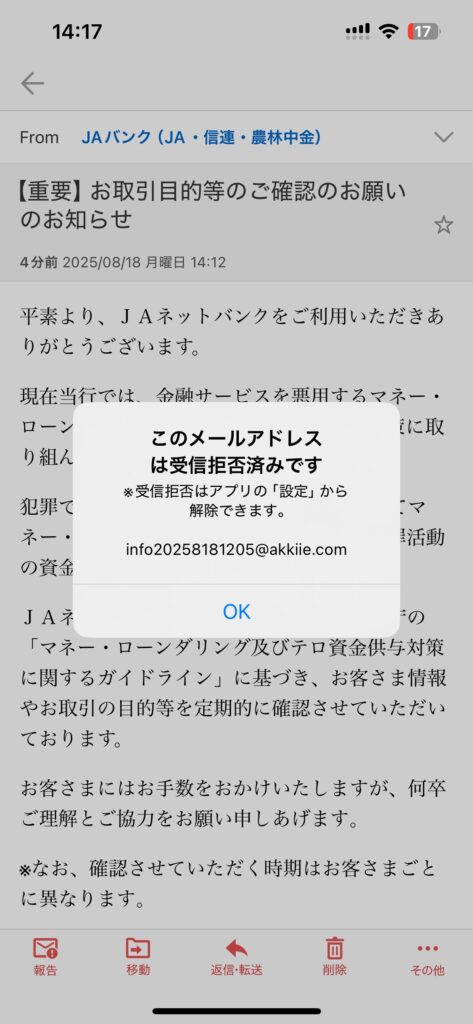

送信元のアドレスはinfo20258181205@akkiie.comのメールアドレスというのも不審に思います。

Screenshot

Screenshot

取引目的の確認・本人確認・ログインの促し などを記載した不審メールが出回っています。

1. メールの典型的な文面と特徴

今回の事例では次のような表現が多く見られます。

- 「取引目的の確認のお願い/未確認のため利用制限」

- 「本人確認のためリンクからログインしてください」

- 「24時間以内に手続きをしないと凍結」などの強い煽り・期限設定

これらは受信者を焦らせ、偽サイトに誘導してID・パスワード・個人情報を盗むための常套手段です。

とくに口座を持っていない人に届くのは一斉送信型の詐欺メールである証拠と言えます。

2. 本物か偽物かを見分けるチェックリスト

- 差出人アドレスのドメインが公式と一致しているか(例:無関係の無料ドメインや見慣れない文字列は要注意)

- 宛名が「お客さま各位」「Dear Customer」などの汎用表現になっていないか

- 日本語がおかしい/機械翻訳っぽい不自然な文(句読点や改行も不自然)

- ログインや入力を促すボタンやURLにマウスオーバーすると、公式と異なるリンク先が表示される

- 本文に緊急性・恐怖を強調する記述(「直ちに」「今すぐ」「停止」)

3. 受け取ったときの正しい対処手順

- リンクは開かない・添付は保存しない

- メールを迷惑メール報告(GmailやOutlookの機能)

- 必要ならば公式サイトの「お知らせ」や「注意喚起」を確認(メール内リンクは使わない)

- 心当たりがなければ削除(保管が必要な場合はスクショのみ)

4. もしクリック/入力してしまったら

リンクをクリックしただけ

- 端末のウイルス対策ソフトでスキャン(不審アプリ・拡張機能が無いか確認)

- ブラウザのキャッシュ・Cookieの削除、パスワードの見直し

ID・パスワード等を入力した

- 同一パスワードの使い回しがあればすべて直ちに変更

- 二段階認証(MFA)を設定し、ログイン履歴をチェック

- クレジットカードや銀行口座を入力した場合は、発行元へ連絡し利用停止/再発行を相談

金銭被害・不正利用が疑われる

- カード会社/金融機関に至急連絡(不正利用補償の案内に従う)

- 警察のサイバー相談窓口(#9110)へ相談

5. 通報・相談先(日本国内)

- フィッシング対策協議会:フィッシング報告フォーム(公式サイトから)

- 消費者ホットライン「188」:各地の消費生活センターにつながります

- 警察相談専用窓口「#9110」:最寄りの警察の相談窓口

- 関係する事業者の公式窓口(カード会社・キャリア・メール提供事業者 等)

※リンクは記事公開時点の情報に基づきます。最新の窓口や受付方法は各公式サイトでご確認ください。

6. よくある質問(FAQ)

Q. 本当に公式の可能性はありませんか?

口座を開設していないのに届く時点で公式ではありません。心当たりがある場合でも、メール内リンクは使わず、検索で公式サイトへ行って通知の有無を確認してください。

Q. メールの差出人ドメインがそれっぽいです…

ドメイン偽装や似せた綴り(例:lと1、rnとmなど)はよく使われます。URL全体を確認し、少しでも違和感があればアクセスしないでください。

Q. 画像のボタンを押しただけでも危険ですか?

押しただけでは情報流出に直結しない場合が多いですが、不正サイトへ誘導されることがあります。表示した時点で不審なら閉じ、キャッシュ・Cookieの削除を行いましょう。

7. まとめ:疑わしいメールは「開かない・押さない・入力しない」

- 口座がないのに届く「取引目的の確認」メールはフィッシングの可能性が高い

- メール内リンクは使わず、必ず公式サイトを自分で開いて確認

- クリック・入力してしまったらパスワード変更・カード停止・相談を急ぐ

コメント